精华贴分享|邢不行逐年读巴菲特-1961年:震惊!巴菲特也弄虚作假?交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所

2025-10-25交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行

「量化小论坛」于2020年开放,为邢不行课程同学的交流论坛。由股票、B圈、分享会等不同板块组成,目前已有40000+帖子,5000+篇精华帖。

本帖为系列贴之一,其余内容:《【目录】邢不行读巴菲特-26-56岁年表》

同时读4-5本巴菲特传记,交叉印证,力求详细。不同的书我会用不同颜色的笔做标记。咖啡色:巴芒演义、紫色:投资研习录、绿色:滚雪球、橙色:巴菲特的第一桶金、黑色:巴菲特致股东的信原文

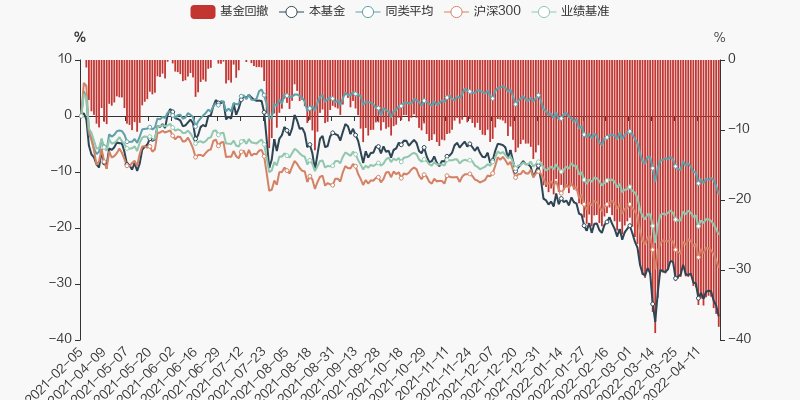

指数涨22%,巴菲特的收益46%,丰收的一年,具体怎么做到的,后面会有详细的专题研究。

另外道指的分红率好像还蛮高的?粗略算一下3.7%。那时候还是流行分红,不像现在应该是流行回购。

11岁的时候就跟小伙伴说自己一定会在35岁之前成为百万富翁,并且在30岁的时候完成,我听过一个理论:影响一个人能赚多少钱的最核心因素是他想赚多少钱。

巴菲特在基金中拥有102万,还没有算上他其他的私人财产,实际财富我估计应该至少还要多20%。

另外1962年的100万美元,这书上说相当于现在的1700万美元,deepseek也是这么认为的,但实际上我觉得应该不止这么多,不然也太小看巴菲特了,相当于他在现在,30岁才赚到1亿人民币,怎么可能只有这么点。

之前说过正确的投资方法能帮你在40~50岁变富,但想要在30岁之前变富,光靠投资几乎是不可能的,富了也会亏回去,30岁之前暴富,只能靠创业,巴菲特其实也是,不帮人管钱并且收取高额的管理费,怎么会有这么快的财富积累呢?

之前巴菲特都是在第二年的1、2月份,写上一年的致股东信,一年一次,这一年是半年一写,所以这封信的写作时间是61年的7月底。

巴菲特从那时候起就很注重与投资者的沟通,坚持每年写信,那可是接近70年前了。你现在买的不管是私募还是公募基金,你收到过基金经理的信吗?

想起后来芒格说的一句话:与其说伯克希尔是一家投资公司,不如说是一家教育公司,投资者教育公司。

信的开头是巴菲特新租的办公室,这个办公室应该一直用到现在。以前一直是在家办公,现在终于有自己的办公室了,段永平自己办公室的装修布局,好像就特意弄成了和巴菲特一模一样的。

老样子,在业绩表现好的时候,不断的和投资人强调它在牛市的时候会跑输市场,这样可以降低投资人的预期,如果最终能够跑平市场甚至跑赢市场,那就是会非常棒,满足预期最好方式就是降低预期。

这个比喻非常不错:市场的这口大锅越热,业余的厨子做的饭越好吃。想一想牛市前期,往往是刚刚进市场的新手赚的最多。当然最后一般也是这帮人亏的最多。

每个成熟的投资者,都会有自己坚持的投资风格。都会有跑输市场的时刻,并且坦然接受,新人菜鸟才会为此感到焦虑。

这里提到的进行一笔可能规模很大的投资,是指邓普斯特风车制造公司,动用了大约整体20%的仓位。具体在下一年就的帖子中详细说明。

如何区分投机和投资的一个方法是:投机者看好一个东西的时候,希望它涨。投资者会希望它不要涨,甚至下跌。因为这样可以多买点。

以前因为规模小,为了方便资金进出,有好几家合伙公司,现在随着投资人越来越多,相应的文书工作也越来越繁琐,巴菲特决定在1961年底的时候,把所有的投资人都合并到一家合伙公司,而且还修改了分成的方式。

比较基本的分成方式,设置门槛收益,多少固定收益以下不收管理费,超过的部分按照比例收管理费。

根据门槛收益的不同,总共提供了3种分成方式供投资人选择,是你你会怎么选呢?

正文里描述的超过6%的部收1/4的管理费,但表格里面的方案一写的是1/3,我对比了英文原文,也确实是这样,这么关键的数字应该不会写错吧?不懂。

不再保本了,最初是收取50%的管理费,但是保本,目前随着自有资金的扩大,管理规模的扩大,管理费收入绝对值足够大,那就没有必要再用以前那么激进的方式了。

“如果发生亏损,用将来的超额利润进行弥补”,这一条结合B条款中6%的门槛收益,其实是一个非常强力的条款了,对投资者极度利好。

基金初始净值是1,第一年亏损了10%,来到0.9,按照条款,巴菲特不会获得利润分成。

第二年,基金表现不错,涨了24.4%,净值来到1.12,那这一年巴菲特能获得分成吗?

答案是不能,因为门槛收益6%,按照复利两年就是12.36%,也就是说到了第二年,净值要超过1.1236,超过的部分巴菲特才能拿其中的25%。

反观国内的私募基金经理们,很少敢设置固定的门槛收益的,线%的门槛收益,那就要拿40%的超额业绩分成了,而巴菲特只拿25%。

而且国内的基金经理不管是盈亏,都要收取本金1%-2%的管理费,而巴菲特不收。

并且还有一个更强力条款,就是巴菲特本人不得购买任何有价证券,也就是说巴菲特会把所有资金、投资的idea都放到这个合伙人基金里面,整个身心都放进去。最初巴菲特只在基金里面放了1元钱,留着自己的资金去做额外的投资,有一点不大厚道,但现在变了。

这对于投资者来说实在是太棒了,相当于投资了一个已经证明了自己的、满脑子还想着赚更多钱的青年人的整个身心,让他帮你赚钱。

现在哪个资金管理人,能做到这样的程度呢?如果能遇到,必须投。(似乎马斯克也是这样?完全绑定特斯拉?你买特斯拉,等于和首富资产共振?)

这个条款一开始看了好几遍,没有看懂,品了好几天,慢慢有点理解了。下面是我的理解。

美国人没啥存款,有的投资人希望每月能从基金里面取点钱出来当生活费。面对这种需求,就可以使用该条款。

年初的时候,统计其在基金的净值,比如说是10万。那巴菲特会每月给你0.5%,也就是500元,一年正好是6%。

当年如果还有额外盈利,巴菲特就会直接分走盈利部分的25%。当年如果亏损,比如亏到了9万。那明年每月拿到的钱就是9万*0.5%=450。

如果投资者不希望每月取钱,那这笔钱还是会「虚拟的取出」,但不实际给你,而是到了今年年底,当做你新投入的钱,投入到基金里。

至于为啥要设计成这样,本质上还是因为投资者的需求,以及是通过合伙企业这样的形式来进行资产管理,造成的。

这条比较好理解。有的投资人急需用钱,与其让他为此直接把所有钱提出来(提出来了就不一定再回来对吧),不如通过这种方式借给他。

80多个合伙人,总管理资金400多万美元,记住这个数字,因为等到下文1962年年初写的信里,400万就变成了700万,增长实在太猛了。

下面的内容来自于1962年1月份,巴菲特写给投资者的关于1961年的信。

并且拿这个费后实际收益,和当时比较著名的公募基金进行对比,表示自己遥遥领先,这行为有点像雷军开发布会?

但我看书的时候,就觉得这里公布的投资者费后收益明显不大对劲,和之前的说的分成模式匹配不上,为了方便比对,我先把数据列出来:

模式1:帮自己熟悉的亲戚管钱,无限责任制保本、4%以内分25%,4%以上部分分50%。

模式2:另外有一个道奇教授,因为单独投资金额比较大,巴菲特不再无限责任保本,收取利润的25%,是否有门槛收益率未知。

在57到61年的这5年当中,没看到有资料显示巴菲特针对新老投资人修改管理模式。

一直到1961年也就是本年,因为计划来年要整合为一家基金公司,改成统一收费模式:

新增投资者,可能用模式1或类似于模式2的方式。我猜测越往后期用模式2的越多,模式1适用于小额投资的亲密亲朋。

这5年他管理的合伙公司增加到了7家,每一家对应好多个投资者,至少每一家公司的模式应该是一样的,不会出现太混乱的情况。

面对以上的复杂情况,不断有人进出、更换收费模式,其实巴菲特要精确的算出下表中的“投资人费后收益”,其实挺麻烦的。

并且巴菲特公布的这个“投资人费后收益”,粗粗一算就知道,和模式1、模式2相差离谱,特别是和模式1,下表列出了根据基金收益,模式1、2的费后收益。

可以观察到,巴菲特公布的数据,比模式1和2都要高,显然不对,这个问题困扰了我很久,难道是巴菲特虚报收益?还是看的书里面信息披露的不全,中间发生了重大的变更?

直到在写这个帖子的时候,我又针对巴菲特公布的数据,尝试逆向推导了一下。没想到一下子就试出来了(啊我这牛X的数据敏感性),具体见下表:

在最后一列增加了模式3的费后收益,也就是巴菲特准备在1962年合并基金中使用的管理模式,发现该收益和巴菲特公布的数据完全一样,巴菲特还贴心的帮你四舍五入保留一位小数。

所以答案就很明确了,巴菲特公布的投资人费后收益,根本就不是实际获得的真实收益,而是他根据新的模式3,反推出来的收益。

那时候比尔盖茨才几岁(我印象中盖茨和乔布斯好像都是1956年出生),还没有excel,你可以想象一下,巴菲特自己坐在他办公室,按着计算器,手动反推数据。(呃,后来想了想,那时候计算器应该也还没有普及)

这样的做法就显得有一点点不厚道了,大家可以想象,这张表不仅会出现在致股东的信中,也会出现在基金宣传手册上,这会让人误以为这是之前投资者的真实获得的收益。

(插一句题外话,其实我很想知道巴菲特到底时候如何宣传和卖他的基金的,目前没看到资料展示这方面的信息。)

用模式3来反推费后收益,这无可厚非,因为真实的费后收益实在是太难算清楚了,但是应该在信中写清楚,至少和雷军一样在小字中写清楚对吧?

也有人会说我这是吹毛求疵,确实也有一点,我觉得有很大部分原因要归咎到传记书的作者,这么多本书,这么多作者,都是直接引用巴菲特信里面的原始数据,并且表明这就是投资者真实收益,吹多么的厉害,误导读者,没看到有人像我一样提出过质疑。

其实巴菲特这5年的收益根本不用吹,即使是巴菲特拿走最多利润的模式1,投资者的实际收益也是稍高于同期道指的,并且这还是在保本的前提下进行的,非常非常的厉害。

而且不管模式1、2、3,巴菲特对投资者都是非常慷慨的,是让至少目前国内的私募管理人汗颜的。

也有人会说,这不一眼就能看出是按照模式3反推的吗?那是因为我帮你整理好了资料,并且把模式3列了出来,实际面对纷繁的资料,没有头绪的时候是较难发现的。

尽信书不如无书,这次的小小考证研究还是挺有乐趣和成就感的,我从中获得了快乐。

并且在读书的过程中发现,只按照每年来记事,有些问题研究不清楚,需要在此之外,做一些专题研究。比如:

历年的收益、管理规模、巴菲特大致的管理费收入、投资收入、个人财富,这可以弄清早期的原始积累过程中,管理费收入的贡献有多大。

每年收益的主要来源,有的年份因为信息有限,可能很难弄清,但还是要尽力,这是关键。

书中出现的路人npc,比如员工、发小、投资人等,他们后续的发展,巴菲特学不来,这些路人npc是我们完全可以做到的。他们抱大腿的经验非常值得我们借鉴学习

巴菲特的信,尤其是早期的信,原文到底是怎么来的呢?是巴菲特自己提供的,还是传记作者找第三方收集的,是前者的话可信度要差一点。

在1962年初写的1961年致投资者的信中,巴菲特详细总结了自己这几年的3种投资的类型。

关于这3种类型的描述非常的精彩,鉴于1961年帖子的内容已经太多,并且62年的信中也再次提到了这3种类型,我们把关于这些的讨论放到62年的帖子中。

关于邓普斯特这个投资案例的详细讨论,会放到1962年的帖子当中,到时候会展现非常多的资料。

我这里想指出的是,因为巴菲特基本上控股了这家公司,他和他的朋友持有了80%+的股份。导致这家公司流落在外的股票非常少。此时就不能用实际的股票成交价格来给这个公司定价。

因为这个价格完全可以人为操纵,没有任何意义。就像现在有些新三板公司的股票,几万块钱可以拉一倍,有些币安alpha板块的币,几美元也可以拉一倍。

那这种情况下,巴菲特在计算自己管理的基金净值的时候,怎么算这家公司的持仓,到底值多少钱呢?

答案是巴菲特自己说了算,也就是说他说这家公司值多少钱,那基金就算这家公司值多少钱。

巴菲特买入这家公司的成本是28块。公司的每股净资产是75.8。巴菲特一通计算下来,给出的估值是35块,相当于28块钱买入,但是在计算基金净值的时候,瞬间就可以把这家公司当做35块。

那么大家应该也发现了,虽然35块钱应该是一个比较合理的估值,但理论上啊,存在欺诈的可能性。

确实是有相应的第三方的公司帮助审计。但审计公司只能给出这家公司准确的财务报表,告诉你它的账面价值是75.8。但75.8折到35块的这个折价率,说实话还是巴菲特自己定的。

并不是说买国债就是保守,也并不是说买蓝筹就是保守。并不是重要的人和你意见一致就是保守,并不是很多人和你意见一致就是保守。只有你的前提正确,事实正确,逻辑正确,凭借自己的知识和理智才能真正的保守。

关于规模对于投资影响的描述。那时候巴菲特的规模还没有那么大,还没有触及到天花板,不像现在。

又是对于投资者的pua,时刻不忘。一定要投资者打心底里认同他的投资理念。

这种pua呢,一定要在业绩好的时候去pua,这样才有说服力,业绩不好的时候谁鸟你啊,说什么都是错的。

Bill Scott是他投资夜校课的学生,之后一直跟跟着巴菲特工作了很久。

1961年7月份的时候管理资产还是400万,半年过后已经700多万了,部分是来自于资产上涨的自然膨胀,也有很多部分应该是新募集的资金。

最后,有人说我是小米黑,其实我是雷总粉,这几年一直用的是小米手机,今年用的是vivo,主要是想体验下段永平系公司的产品,看看是不是真的想他一直说的那样,有在本分做事,体验下来感觉其实还不错。